的法的办案手货币律困一位法官局记数字

前言:相似案件,不同判决的背后在我的法官生涯中,遇到过不少涉及比特币等数字货币的案件,有意思的是相似的案情却常常出现截然不同的判决结果。记得去年我们庭里就审理了两起案子:一起是把价值1200万的泰达币被盗案判为盗窃罪,另一起比特币被盗案却以非法获取计算机信息系统数据罪定罪。这种"同案不同判"的现象,说到底是因为我们对数字货币到底是什么东西还存在根本性的分歧。一、办案人员的心头大患1. 数字钱包比保...

前言:相似案件,不同判决的背后

在我的法官生涯中,遇到过不少涉及比特币等数字货币的案件,有意思的是相似的案情却常常出现截然不同的判决结果。记得去年我们庭里就审理了两起案子:一起是把价值1200万的泰达币被盗案判为盗窃罪,另一起比特币被盗案却以非法获取计算机信息系统数据罪定罪。这种"同案不同判"的现象,说到底是因为我们对数字货币到底是什么东西还存在根本性的分歧。

一、办案人员的心头大患

1. 数字钱包比保险箱更难扣

以前处理传统财物案件,一个查封令就能把涉案物品锁得死死的。但数字货币完全不是这么回事!记得有个案子,嫌疑人死活不肯交出私钥,我们十几个技术人员忙活了一个月愣是拿那些比特币没办法。这就像你知道保险箱里有金条,但就是打不开保险箱。最后只能眼睁睁看着嫌疑人把币转到别的钱包去了。

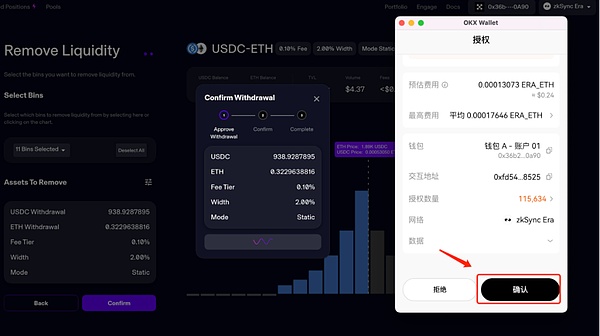

2. 移送过程就像走钢丝

去年有个案子让我记忆犹新:价值800万的以太坊需要在三个办案机关之间移送。问题是这些"数字黄金"既不能装箱运送,又不能像银行转账那样简单操作。最后我们不得不让承办民警背着一台装着私钥的电脑来回跑,一路上我都提心吊胆,生怕出点什么闪失。

3. 变现之路困难重重

最头疼的还是数字货币变现的问题。去年我们没收了一批市价500多万的比特币,结果发现根本没法走正常的拍卖程序。找了几家第三方机构,开口就要30%的手续费!这让我想起了90年代处理走私案时遇到的困境——明明没收了贵重物品,却因为处置渠道不畅导致国有资产流失。

二、困局的根源所在

1. 摇摆不定的政策态度

这些年监管部门对数字货币的态度就像坐过山车。2013年还说比特币是"虚拟商品",到了2017年就变成了"非法融资工具"。这种政策摇摆让我们基层办案人员很为难——今天按商品处理,明天可能就要被认定为违禁品。

2>司法实践的尴尬处境

有个案子特别有意思:法官在判决书中明确表示"比特币不是财产",但同时又认定了销赃所得的90多万元。这不就等于承认了它的财产价值吗?这种自相矛盾的情况在我们的判决中并不少见。

3>无法忽视的经济价值

有人说数字货币就是一串代码,不值钱。但现实是,去年我们辖区发生的一起比特币盗窃案,受害人为了追回损失愿意支付20%的酬金。这让我想起了90年代人们对待股票的态度——开始都觉得是"纸面财富",后来才发现是真金白银。

三、数字货币的法律本质

关于比特币是不是货币这个问题,学界争论了十几年。美国人的态度也很分裂:商品期货交易委员会说是"商品",联邦法院又说是"货币"。这让我想起当年处理期货纠纷时遇到的类似困惑。

在我看来,比特币虽然不是法定货币,但它确实具有财产属性。就像古玩字画虽然不能当钱用,但谁也不能否认它们的价值。去年我们办理的一个案件中,嫌疑人用偷来的比特币买了套房子,这不就是最直接的财产证明吗?

四、破局之道

1. 转变办案思路

我们需要从单纯的"定罪量刑"转向"定罪+追赃"的双重目标。就像处理经济犯罪不仅要判刑,更要追回赃款一样。

2. 创新强制措施

建议研发专门的"数字扣押"系统,就像银行冻结账户那样可以冻结数字钱包。同时要建立规范的私钥保管制度,避免出现"办案民警变钱包管理员"的尴尬。

3. 建立评估机制

可以考虑引入有资质的第三方评估机构,就像艺术品拍卖行那样对数字货币进行专业评估和处置。当然整个过程必须在司法监督下进行。

写完这篇文章,我不禁想起20年前刚当法官时处理的第一起网络案件。那时的互联网新事物给我们带来的困惑,和今天的数字货币何其相似。法律总是落后于技术发展,但只要我们保持开放和学习的心态,就一定能找到解决问题的方法。

- 美联储态度转向?鲍曼支持员工小试牛刀加密货币 传递了什么信号2025-09-15 00:02

- 以太坊再现惊魂一跳:1855美元插针背后暗藏危机2025-09-14 23:58

- 从风投视角看加密市场:那些年我们错过的百倍币2025-09-14 23:22

- TRB暴涨背后:一个资深玩家的深度解读2025-09-14 21:53